とてつもない予感を覚えながらも、それがどんな意味を持つのかわからないことがある。

私が絵を描く時なんかは、必ずイメージとの邂逅が先にある。彼がどこからやってきたのか、どのように生まれ育ってきたのか、私には何もかもわからないが、それでもどうしようもなくそのイメージに惹かれてしまう。

ただただ惹かれるままにイメージに接触してゆくうちに、ほんの少しずつ、彼の人物像–––––––イメージの人物像とでもいうべきものが、水面に映るかのように浮かびあがってくる。撫でようとすれば波紋に消えてしまう彼の人物像を、私は覗き込むようにして注意深く観察するが、深い森の奥の池の水面に一枚の葉も落とすまいとするのはむずかしい。

私がいま制作しているイメージと出会ったのは3月初頭で、初めて着手したのは3月14日。4月は他のイメージと接触していたが、5月になってまたこのイメージのことを考えはじめた。気付けば2ヶ月が経っており、そろそろほんの少しずつ彼の人物像が浮かびあがってくる頃合いだ。私は注意深く水面を覗く……。

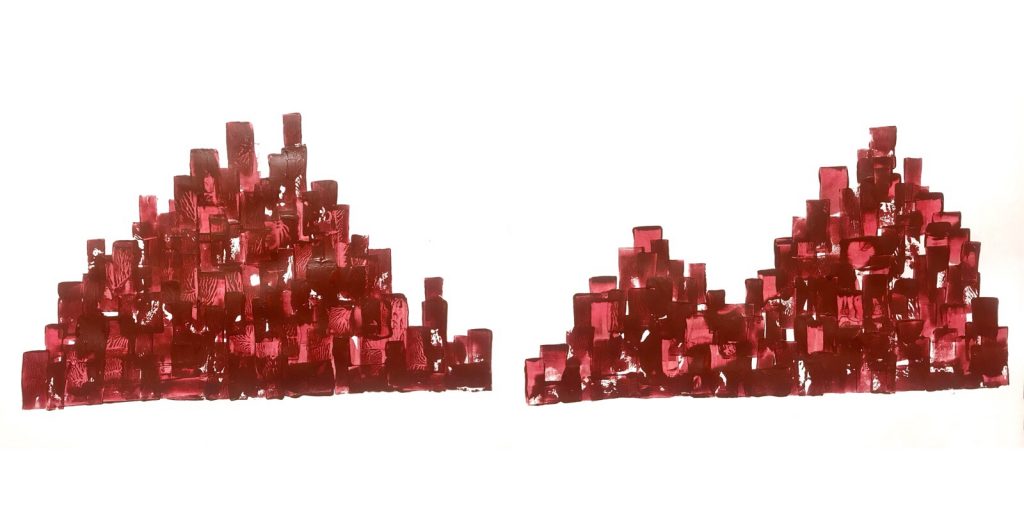

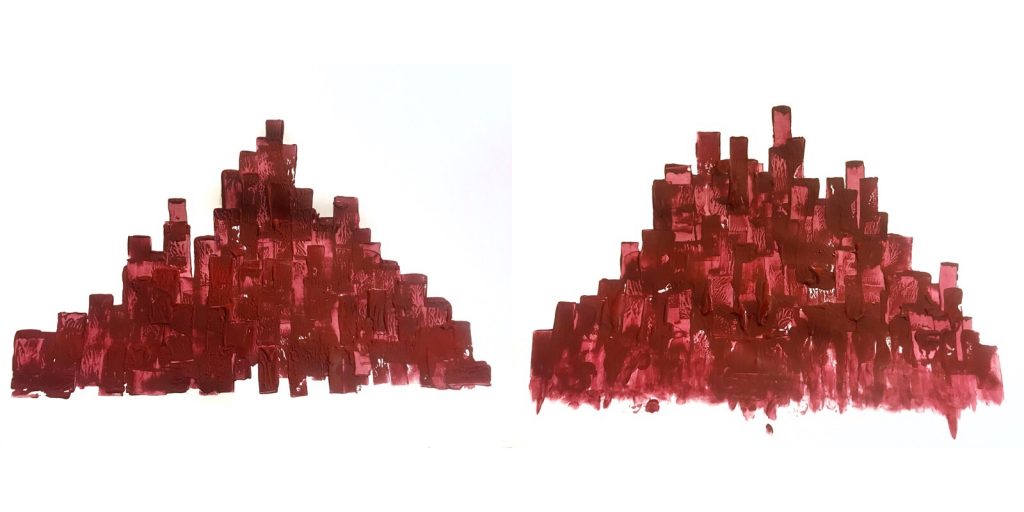

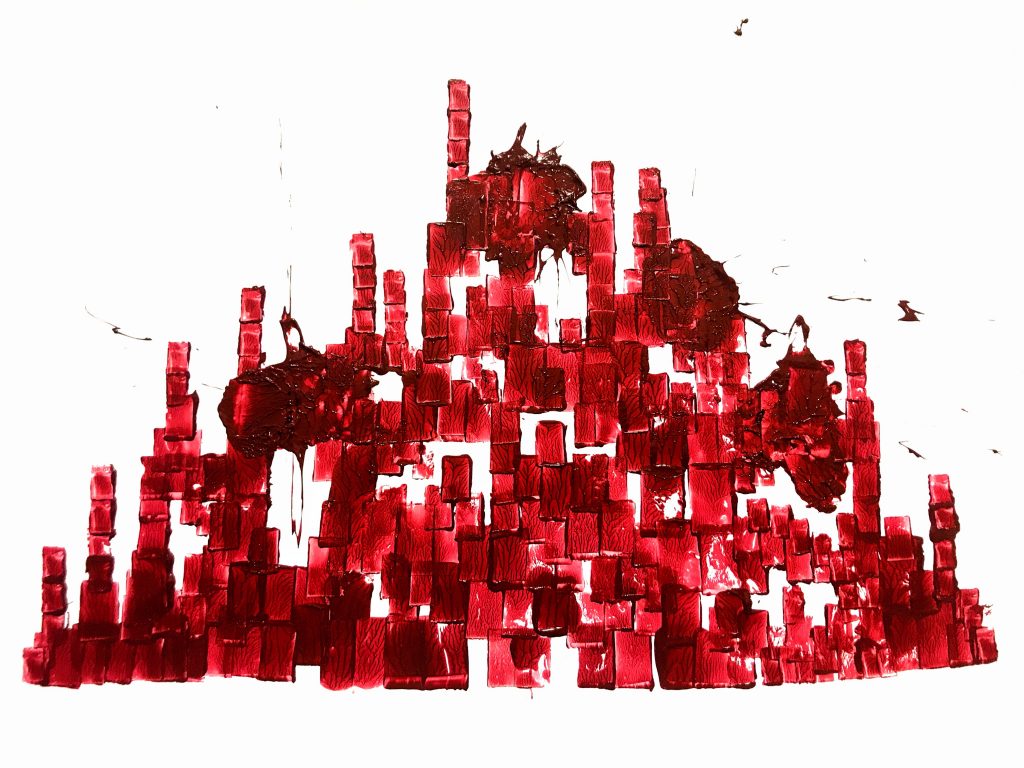

【▼初めて描いた時(2018年3月14日)のイメージ】

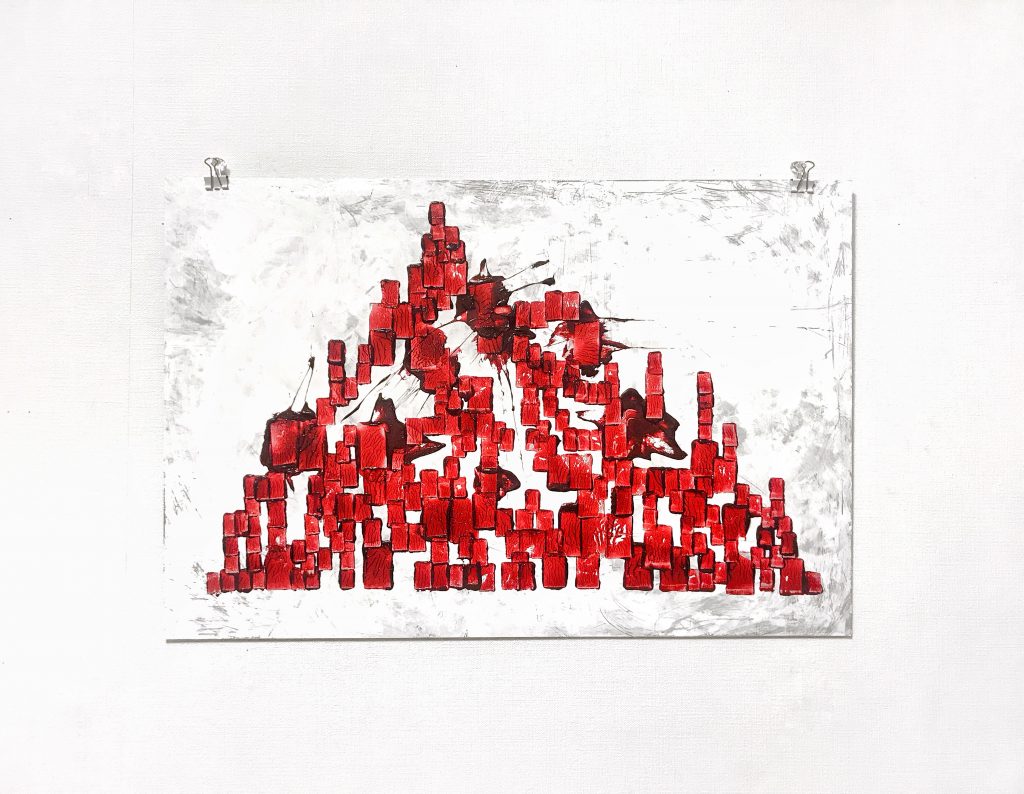

【▼3月後半に描いた時のイメージ】

おそらく彼は、都市の生ける肉体だ。

月に3度はどこかの展望台に登り、私は赤色灯に会いに行く。

彼らは私をその赤い瞳孔でじっと見つめ、私も彼らを黒い瞳孔で見つめ返す。眼下には車のテールランプの血流が絶え間なくせせらいでいる。それも赤。はこぶ流れ、はこぶ赤だ。私の血液も赤い。

酸素、糖、アミノ酸、タンパク質、あるいは代謝された老廃物や卵子の死骸さえもを荷台に載せて、赤血球は夜のハイウェイを走りつづける。

「私は一切の流れるものを愛する。あの月経の流れさえも。受精しなかった卵をはこぶあの月経の流れさえも…」(ヘンリーミラー著『北回帰線』)

流れるもの、それは生きる愛おしいものに触れる歓びだ。

私はエレベーターに乗って展望台を降りながら、都市の深部に吸収されてゆく感覚を得る。

私には都市と人間の姿が、ひとつの肉体のようにしてイメージされる。

そう感じていることをもう隠さないでもよいのだ。

ヒトと都市は、互いに対面する他者などではない。都市というフィールドとそこに住む人間との区別を、二分法を用いた別々の性質として理解してしまうようなことはない。ヒトと都市はその本質を同じくする実在であり、高度に統合されたひとつの存在なのだ。

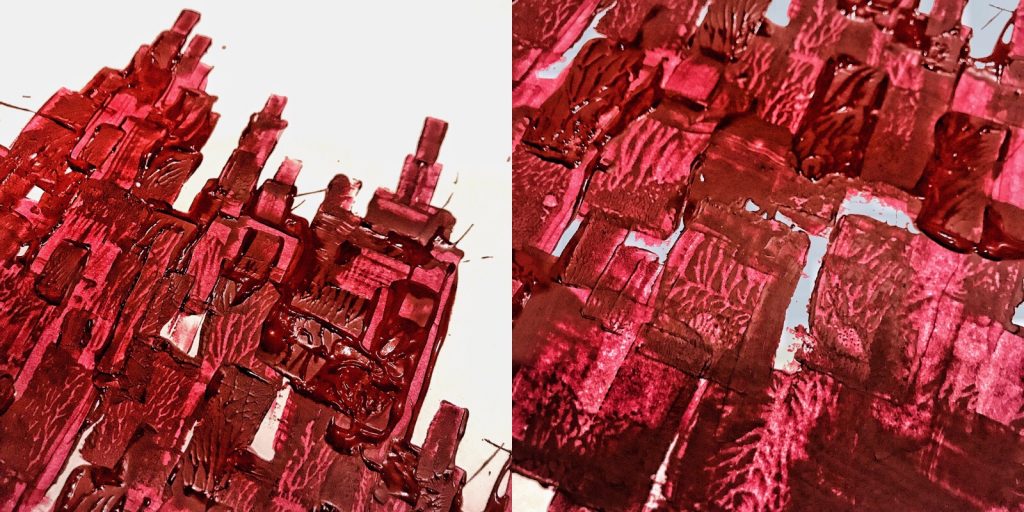

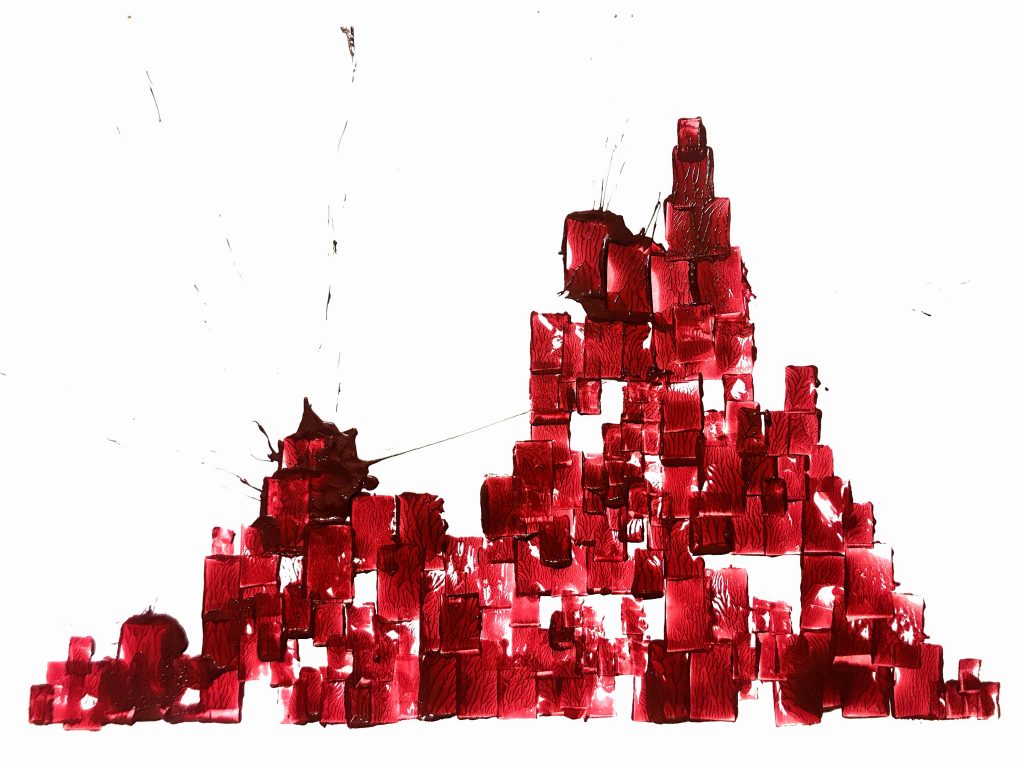

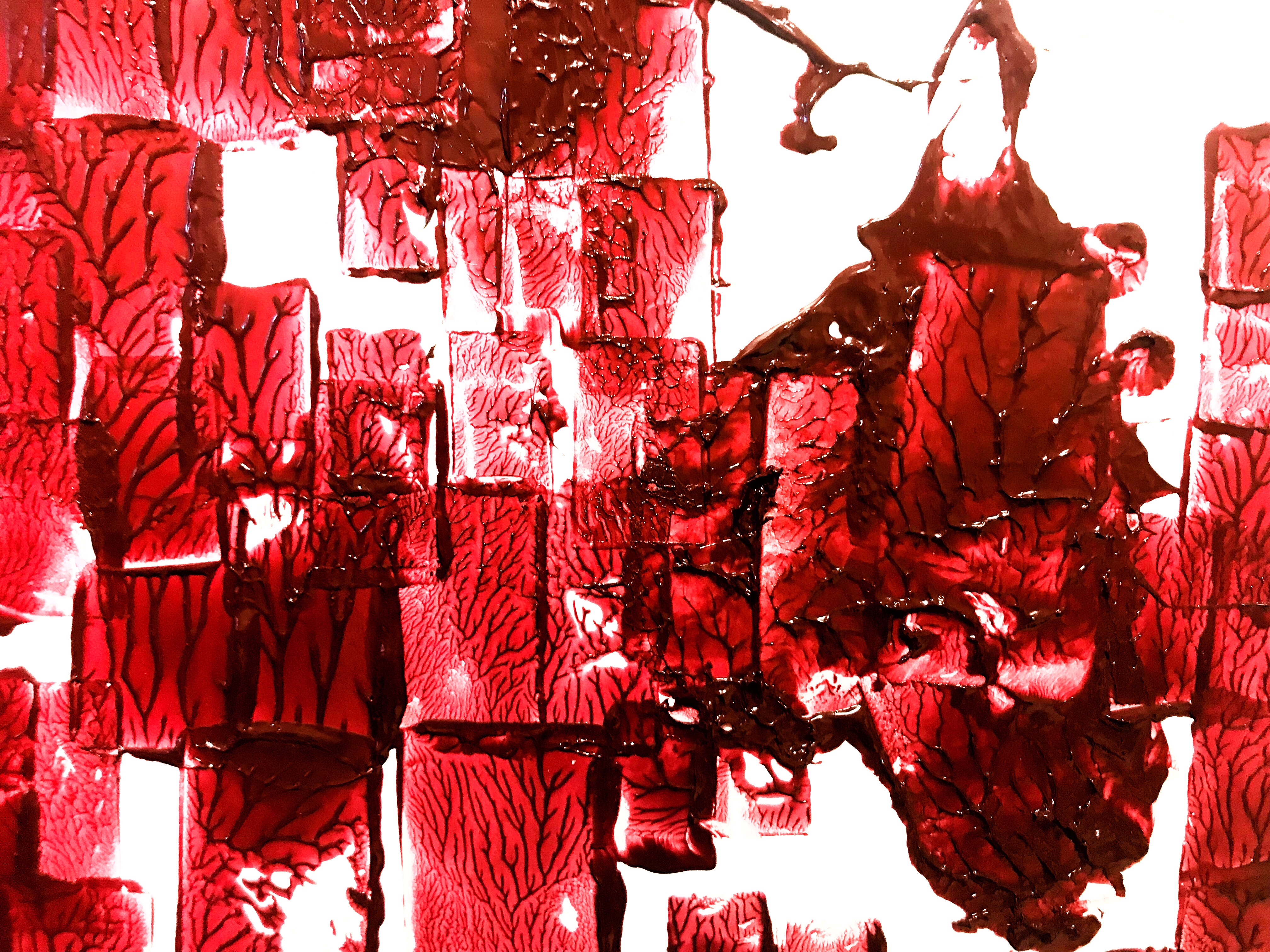

【▼5月以降のイメージ】

私は昨年11月頃の雑誌に寄稿したコラムに以下のような趣旨のことを書いた。

つまり都市は最初、ヒトの手によってつくられるかもしれないが、その後は都市がヒトをつくっている。街には街ごとに最適な状態があり、人々は街の最適な状態を保つホメオスタシス機能として行動しはじめる。六本木で暮らせば六本木的なふるまいをするようになるし、秋葉原に通えば秋葉原的なふるまいになってゆく。人々は無意識のうちに街の動的平衡を保つのだ。

私を生かしている莫大な数のバクテリアが、私を生かすつもりで機能しているわけではないのと同じように、ヒトはただヒトとしてのみ活動しているつもりかもしれない。しかしその活動は都市の肉体の維持システムそのものになっている。だから私と都市は緊密に統合されたひとつの存在なのだ。

私は何も、都市を擬人化して–––––––つまり人間である自身の領域に都市という無機物をなぞらえて、都市と人間を類比し、都市を生物有機体的にモデル化することで考察を試みているのではない(私にはそんな高度な学術的思考は一生涯できないだろう)。

ただ、都市は人間であり、都市は人間の拡張された肉体であり、人間は都市の肉体そのものであると、ほんとうにそう感じているだけなのだ。

私はバス停とも赤色灯とも雑居ビルとも会話するように通じ合える。どうしようもなくそう感じているのに、多くの人々が街を自らと無関係に存在する無機的な場所として見ていることが寂しいのだ。

私は彼の肉体の像を描いておきたい。それは私の、私たちの自画像でもあるのかもしれない。

しかし私はいったい何故、都市の姿を描きたいという欲求を抱いているのだろうか。

私は自分のことをアーティストだと名乗る時は名乗るが、まさか本当にそう実感しているわけではない。私は私のことを何だとも思っていない。アーティストや芸術家という名称はあくまでも社会の内部における自己の座標を示すものだ。私がこの社会の内部で芸術家という身分を獲得することと、何かを描いたり作ったりしたいという私の欲求には本来的に何の関係もない。

芸術家という概念が人々の概念上にあらわれたのはいつごろだろう?

ルネサンスにおいて芸術家という概念は、ジョルジョ・ヴァザーリが芸術家の生涯について大著を執筆するほどまでに中心的なものとなった。しかし芸術以前の時代の芸術的なものは、たとえば奇跡の顕現であっただろう。『マンディリオン』や『聖ヴェロニカのベール』などの聖骸布(イエスが顔を拭い、その顔が布にうつる)のような奇跡のイコン。あるいは一本の樹に顕現した薬師如来の姿。そこにあるのは誰か偉大なる芸術的人物によって制作されたという感動ではなく、そこに奇跡的な存在があらわれているという感動であっただろう。

人々は世界のそれを〈描く〉と〈描かされる〉の中間、〈つくる〉と〈つくらされる〉の中間のようにして顕現させる。芸術家が制作したという感はなく、それは世界からあらわれたのだ。

芸術家なんていうのはたかだか1000年以下の概念だ。奇跡を担わなくなった芸術家は、それでも1970年代までは芸術家という物語を担っていたが、既に芸術家のナラティヴは死んだ(アーサー・C・ダントー)。そして芸術の終焉のあとの極東の地で、私はまるで芸術家のナラティヴなど初めから存在していなかったかのように生きる原始人類のようだ。

であれば、私はアーティストではなく(説明が面倒なので便宜上はそう名乗るが)私がやっているのは、洞窟に鹿を描くことに最も近いのだ。自らが暮らす洞窟の壁に、ただ自分の暮らす世界の図像を描きたいと思うことに理由などあるだろうか?

研究者は彼らの行為を呪術的な意味あるものとして解釈するかもしれないが、私は、彼らの描く像がすべて呪術的な祈りを伴って描かれたものだとは思えない。ただ描きたくて描かれているのだ。ただ唄いたくて唄い、踊りたくて踊り、喋りたくて喋るのと同じように。

私はいま、私が暮らす都市(東京)の洞窟壁画を描いている。

私が感じる、都市は間違いなくこうなっている…という姿を描いている。

ただ描きたくて描いている。ただ描きたいだけだということを、私は隠せなくなってきた。多くの現代アートがそうであるように、ちょっとした社会への啓蒙や思考ゲームへの誘いのふりをすることが、現在の私にはロールプレイのような茶番に思えてしまう。私はただ、この世界を記したくて仕方がないのだ。

私はひとつの都市を描いてはいるが、それは様々の姿をもち、常に変形してゆくので、これから何枚もの同じイメージの別の姿を描かなくてはならない。

紙やカンバスに描くことからやっと卒業できた。これは洞窟の壁画のようなものなのだ。ならば私の住まう洞窟の壁のようなもの、すなわち街を構成する金属に白い塗料をぬりつけ、それを幾度も幾度も傷付け、また白い塗料で補修し、そこにまた傷が付き、そうして出来た板に描くのがまずは相応しいと思ったのだ。

これから他のアイデアとの邂逅もあるだろう。できれば実際の都市の壁に描きたいという欲求もある。

これからこのイメージがどう変化してゆくか、私に何を見せてくれるのかは、今はまだ全く予想できない。

共感します。作品のセンスもさることながら作文能力が非常に高いですね。今後に期待しています。

石井さんの繊細だけど強い世界観に僕は憧れます。もっと見たいです。

都市が生きているという感覚はとても分かります。

その繊細な世界観を大切に守ってください。